As redes de apoio garantem sobrevivência e acolhimento às mulheres

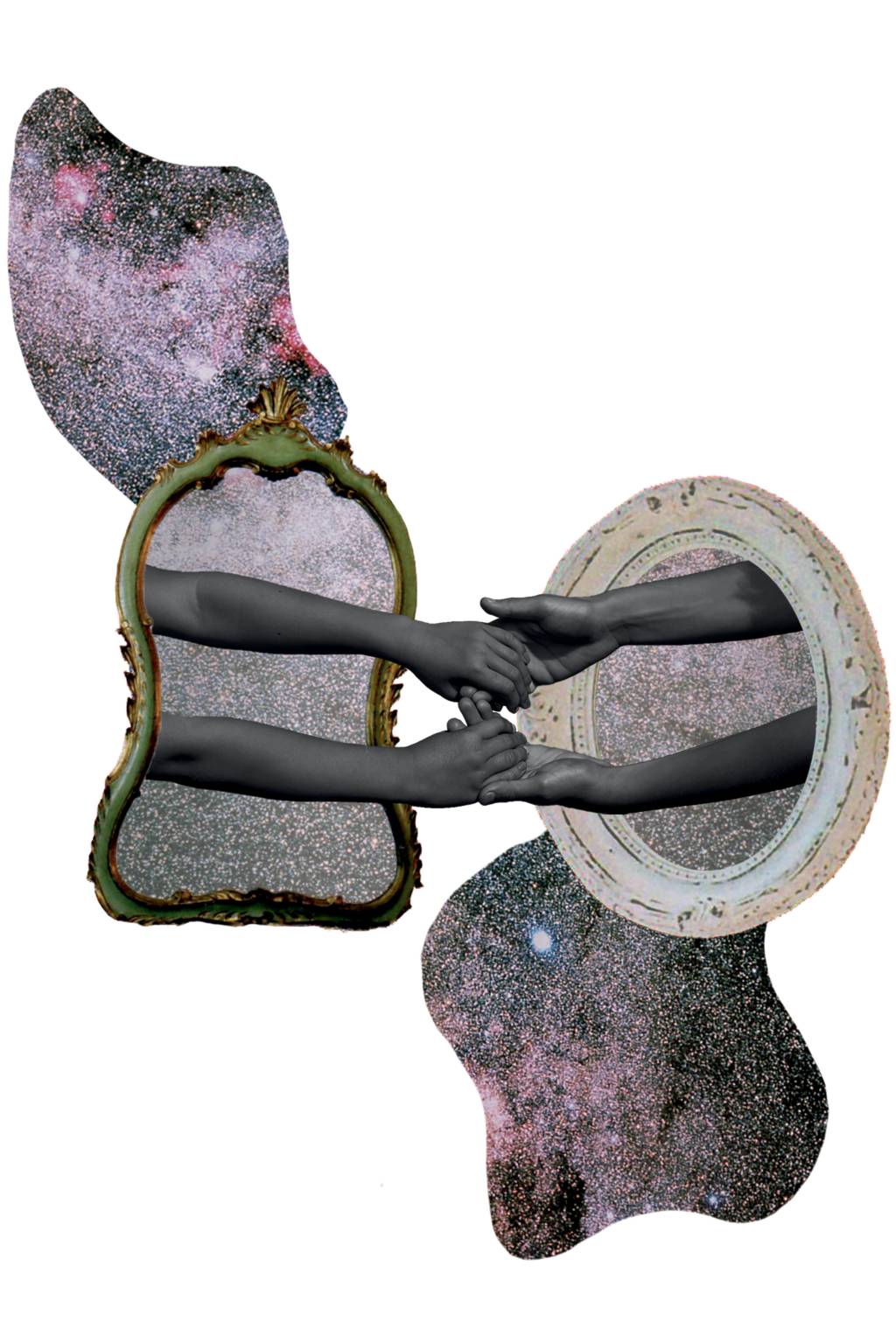

Viver só não tem graça e ainda dificulta a trajetória. As redes que construímos – e que tem raízes ancestrais – são essenciais para irmos além

“Nada é natural na coletividade humana (…), entre outras coisas, a mulher é um produto elaborado pela civilização; a intervenção de outrem em seu destino é original; se essa ação fosse dirigida de outro modo, levaria a outro resultado”, escreve Simone de Beauvoir em O Segundo Sexo, obra de 1949 que se tornou referência para o feminismo. Sob essa ótica, é fascinante imaginar em como nossas trocas e contatos moldam quem somos e o que escolhemos fazer em nossa jornada.

Pense numa mulher vivendo há 500 anos, sem acesso a muitas pessoas fora de seu círculo familiar, convivendo majoritariamente com amas (no caso das classes mais altas) ou com suas irmãs. As uniões eram outras – e as permissões também.

Os laços, hoje, se expandiram ilimitadamente. Acontece de termos mais intimidade com uma amiga conhecida através da internet do que com uma parente. Nos aproximamos por interesses em comum, em encontros de grupos, apresentadas por outras pessoas.

Criamos conexão com a colega do escritório e levamos a relação conosco mesmo quando mudamos de trabalho. Se as nossas amizades podem, como falou Beauvoir, nos afetar, elas também podem introduzir novos mundos, oferecer acolhimento e gerar reflexões.

Fugindo do olhar eurocêntrico, é verdade que comunidades matriarcais já valorizavam as uniões femininas há muito tempo. Povos que ressaltavam as capacidades das mulheres, potências e poderes tão desqualificados na sociedade ocidental. O encontro dessas forças gera redes resistentes, braços dados que viram colo em momentos necessários.

Apesar das tentativas de minar essas estruturas, elas se mantiveram e foram se adaptando. Levaram, por exemplo, às criações dos movimentos feministas, que não são só ferramentas de luta, mas de identificação e encontro. Há alguns anos, isso migrou para o mundo online, nos fóruns em redes sociais e grupos que diminuem as distâncias, permitindo abraços mundiais.

A pandemia potencializou o comportamento e evitou momentos de solidão – virou um caminho até de apoio assistencialista, para evitar que mulheres e suas famílias passem fome ou fiquem sem casa. A seguir, mulheres falam de como as redes femininas têm um papel essencial em nossas existências.

Como os laços criaram os movimentos

“O que mais me impressionou e mais me agradou no movimento de mulheres é que as nossas reuniões funcionavam como uma espécie de confidência politizada. Você falava de forma muito íntima com pessoas que, às vezes, mal conhecia. As mulheres têm uma experiência afetiva profunda que provém do lugar que sempre ocuparam na sociedade e isso acabou se tornando uma cultura feminina.

A base do movimento de mulheres é a cumplicidade, o sentimento de pertencimento, o compartilhamento de uma experiência existencial. O que acabou se constituindo como a pauta do movimento feminista emergiu dessas pequenas reuniões. Não que todas tivessem os mesmos problemas, mas havia muito em comum.

Eu comecei o meu contato com o movimento num país estrangeiro, exilada durante a ditadura militar. Essa participação me ajudou no acolhimento. De repente, me vi no país das mulheres e ali eu tinha uma cidadania.

No começo, repetiam que o movimento de mulheres era um bando de malucas, desajustadas. Mas nós sabíamos que não éramos, compreendíamos umas às outras. Algumas mulheres tinham preconceito com as feministas porque não entendiam que era uma grande roda de conversa e de tomada de consciência – elas nem refletiam sobre o risco que corriam em decorrência da opressão.

Isso levou aos movimentos de mulheres, ativos desde então. Faço parte desse movimento há 50 anos e vejo as diferenças. A fúria que se revela contra nós hoje, os espancamentos, os estupros, é uma resposta aos nosso avanços. É a inconformidade com a evolução, a resposta bruta ao nosso grito de liberdade. Só que isso não volta, não adianta. Nosso movimento tem solidez.

“Comecei no movimento feminista em um país estrangeiro, mas, de repente, estava no país das mulheres e ali eu tinha cidadania”

Na minha juventude, era naturalizada a violência; hoje, é um crime. Quando eu fui Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, consegui introduzir no código penal o assédio sexual como crime.

A Lei Maria da Penha é o resultado da luta de muitas de nós, que admitiram ter sofrido violência. As mulheres escondiam que apanhavam, como uma vergonha, como se tivessem culpa. Quando viram que outras haviam sido vítimas, entenderam que não era um problema individual, mas coletivo.

Eu não conheço uma única mulher que não tenha um dia na vida temido um estupro. Dentro de um táxi, no elevador, sendo seguida à noite na rua. Isso é muito grave, mostra a profundidade dessa questão, como isso também nos conecta.

Claro que ainda existem mulheres que não têm coragem de romper com o silêncio, mas a maioria não se cala mais. Você tem como exemplo recente o #MeToo, um movimento mundial importantíssimo. Era o coro de mulheres dizendo que elas também tinha sofrido assédio.

Por isso, acredito que, mesmo nesse tempo das redes, as conexões se mantenham. O que eu percebi nos grupos que participo é a tristeza de não poder encontrar as amigas. Eu gosto de dizer que sou otimista em relação ao seguinte: as mulheres desenvolveram uma grande cumplicidade e isso formou redes. Por causa da base dessa ligação, elas são duradouras e poderosas.”

Rosiska Darcy de Oliveira, escritora e ensaísta, membro da Academia Brasileira de Letras, ativista do movimento feminino. Lança agora Liberdade (Rocco)

A dor é o que une as mulheres negras

“Na Tradição Yorubá Africana, existe o Ubuntu, filosofia centrada no respeito e na solidariedade. Não existe o conceito de alteridade ocidental, eu e o outro. Seria: eu contenho o outro e ele me contém. Somos um. O alimento é dividido, para ninguém sentir fome.

Estamos vendo muitas demonstrações desse tipo de solidariedade agora, na pandemia. Quando penso em diálogo, na construção de um feminismo inclusivo, recupero esse princípio, ele serve para trabalhar a empatia. Se não está bom pra uma, não está bom para nenhuma.

Mas é complexo alcançar esse estado. Ainda mais agora, com as mazelas escancaradas pela pandemia da Covid-19. Penso nas mulheres negras. Somos estatísticas quando se fala no aumento dos feminicídios na quarentena.

Ainda estamos sujeitas ao subemprego, à informalidade, à violência na periferia. As mulheres negras são, em sua maioria, referências, mães solo em condições insalubres. Como aponta Sueli Carneiro, falar de poder para as mulheres negras é falar do ausente.

Aí que entra o conceito de Dororidade, que nasceu no meu livro homônimo, de 2017, da editora NÓS. Veio da minha inquietude frente à sororidade, um conceito fundamental para o feminismo, mas que parecia não me incluir. Vale ressaltar aqui que um dos problemas do pensamento feminista foi perceber o movimento como um projeto único, moldado para a mulher branca, ocidental, de classe média, instruída.

“Penso nas mulheres negras. Somos estatísticas quando se fala no aumento dos feminicídios”

Escrevo no livro, me referindo às mulheres negras: “Sororidade une, irmana, mas não basta. O que parece nos unir na luta feminista é a dor. A dor da violência que sofremos no cotidiano, seja física, emocional, patrimonial, moral, racial. A dor provocada pelo machismo atinge a todas, mas nós, mulheres e jovens negras temos uma dor a mais provocada pelo racismo. Aí entra Dororidade. Dororidade quer falar das sombras”.

Os laços entre as mulheres são mais profundos desde as antigas sociedades matriarcais e precisamos muito umas das outras para tentar evitar as variadas violências que nos acometem. Porém, somos plurais, com especificidades distintas. Não vejo um acolhimento global. Nós, nos grandes centros estamos conectadas, mas e nas comunidades pesqueiras, ribeirinhas? Nem as tecnologias dão conta de alguns vãos. Porém, as mulheres negras sempre arrumaram resistência, se organizaram e dessa vez não será diferente.”

Vilma piedade, professora de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, autora de Dororidade (Nós). Atualmente, se dedica a escrever Sobre Feminismos (Agir), com Andrea Pachá

A amizade é fundamental para elas

“Não dá para falar de mulheres como um pacote só. Nem todas as mulheres são amigas, tem empatia uma pela outra. Eu derrubei isso há muito tempo do meu vocabulário. Existem diferentes experiências a partir da situação de cada mulher e as escolhas que cada uma faz.

Generalizar que a amizade é algo forte entre as mulheres é errado, mas, pelas minhas pesquisas, posso dizer que as amizades têm um peso importantíssimo na vida das mulheres que entrevistei.

Comparando homens com mulheres, que é o que eu sempre faço, vejo que as mulheres investem muito cedo nas amizades. Para elas, é um laço mais forte do que a da família, porque é uma escolha, não tem obrigatoriedade. Esses laços duram a vida toda.

Conheci duas mulheres que são amigas desde os 3 anos e hoje têm 95. Elas se apoiam, uma cuida da outra. É uma coisa linda. E tem casos de amizades criadas tardiamente. Elas falam que ter amigos é o mais fundamental para ter uma vida feliz e um envelhecimento bonito. Isso aparece mais no discurso feminino do que no masculino por diversos motivos.

Os homens não são socializados para fazerem amigos; eles aprendem a competir. Eles têm colegas, mas não conseguem fazer vínculos mais subjetivos, profundos. Até nas gerações mais novas é um tabu chorar, falar de sentimento, mostrar vulnerabilidades.

As mulheres são mais livres, não só para expressar seus sentimentos, mas para criarem vínculos amorosos e afetivos mais intensos. Elas têm mais intimidade para serem elas mesmas com as amigas do que com pessoas da família – outra contradição com o homem.

Discordo quando falam que as mulheres se unem quando passam pelas mesmas coisas e têm empatia. Elas são educadas para valorizar as amigas desde cedo. Quando as mulheres chegam aos 40 anos, elas têm um capital afetivo, uma grande riqueza, que são as amigas.

Até por isso, os homens sofrem mais, bebem mais e morrem mais cedo do que elas. Tem outra coisa: nós fazemos amizades facilmente mais velhas. Eu tenho amigas de mais de 90 anos que já perderam a maioria das amigas da idade delas, mas eu ocupei esse lugar da escuta, da troca.

Eu fico emocionada de ser a melhor amiga. A amizade é uma escolha feita a partir da necessidade: eu preciso do apoio, da segurança, da reciprocidade do reconhecimento. Amigos sabem do meu valor, ressaltam isso.

No momento que estamos vivendo, são as amigas que estão salvando umas às outras. Você não cobra a amiga, mas liga para ela para alegrar, para fazer coisas que alimentem o coração de coisas boas. Sem meus amigos, agora eu estaria na maior depressão. É a família do coração, a escolhida.

Se você avaliar uma linha do tempo da amizade, antes, as mulheres tinham menos escolhas, seus papeis eram limitados. Estavam nas figuras de esposa, mãe, cuidavam dos pais e da casa. O mundo delas era restrito.

As mulheres vêm ocupando mais espaços e podem criar novas relações. Ao mesmo tempo, isso vai gerar embates. As que tiverem medo de ser livres vão tentar limitar as outras, vão questionar, reprimir violentamente. Por outro lado, há um grupo que ser se libertar e se inspira nelas. Não acho que estejamos vivendo uma rivalidade atípica, esse tipo de confronto sempre existiu.

Tem uma diferença muito grande também no perfil das pessoas que fazem esses laços. Quando o propósito de alguém é criar conexões, ter relações afetivas, isso vai se espalhar por todas as searas da vida dela.

Ela será uma pessoa generosa e solidária no trabalho e em casa assim como é com as amizades. Não acredito que alguém possa ser combativa num ambiente e superativa em outro. Com mais idade, porém, mais mulheres conseguem enxergar valores essenciais a elas e passam a se importar menos com a opinião da sociedade, se libertando de certas amarras e curtindo suas relações.”

Mirian Goldenberg, antropóloga e escritora. Autora de Liberdade, Felicidade e Foda-se (Planeta) e A Bela Velhice (Record)

A identificação é essencial para conectar

“Como mulher preta, travesti, transexual, tenho uma cosmovisão particular do ser mulher. Eu ocupo um lugar à margem em uma sociedade que faz, de todas as formas possíveis, com que eu me sinta ainda menos acolhida; que faz eu ter dificuldade em reconhecer o lado positivo de ser mulher, o lado positivo de fazer parte do país que mais mata pessoas transexuais no mundo.

Então o feminismo não é uma vertente que me represente. Mas a formação de laços com mulheres é importante. Lembro da África matriarcal. São histórias que a gente pouco escuta, mas cito mulheres em posições de poder, como Cleópatra e Rainha de Sabá que criaram espaços de trocas e convivências entre mulheres. Isso é algo quase ancestral para nós, mulheres negras.

Em um ambiente onde somos violentadas, agredidas, automaticamente nos unimos com aquelas que têm características próximas das nossas. Tem até uma área da neurociência que fala sobre isso, sobre o viés inconsciente. Nós temos diversos e eles fazem com que nos aproximemos de pessoas parecidas. Pode ser fisicamente ou ideologicamente, pessoalmente. Isso atravessa as relações como um todo.

Ao mesmo tempo, a sociedade tem interesse que a gente invalide umas às outras e só rompemos com isso criando laços. Em vez de cair no lugar da rivalidade, interessa mais, por exemplo, me aproximar de mulheres em cargos de lideranças. Oferecer a elas meu apoio, acolhimento e também tê-las como referência.

A rivalidade feminina existe, claro, mas porque há valores diferentes, não apenas pelo fato de ser mulher. Essa disputa – que hoje é bem visível nas redes sociais, por exemplo – foi construída a partir do momento que entendemos que mulheres não acessavam determinados espaços e não tinham certas vivências.

Vou citar uma situação específica: enquanto têm mulheres nas décadas de 1970 e 1980 lutando pelo direito do voto, há outras brigando pelo direito de serem reconhecidas como mulheres. As posições sociais hierárquicas são distintas e isso faz com que a gente aja, socialmente, no campo da rivalidade. E aí vem a ideia da empatia, da sororidade, que é uma discussão muito atual.

Ao mesmo tempo, não podemos julgar as mulheres que não rompem com a lógica cultural da rivalidade, porque elas estão inseridas e sempre estiveram nessa criação. Não podemos esquecer da importância de associar à pessoa os pensamentos do tempo e do espaço dela.

Minha avó, por exemplo, era machista, mas não tinha discussão feminista que chegasse nela naquela época. Esse papo não foi para o morro, a quebrada, o ponto de prostituição onde tem travestis e trans resistindo. Feminismo não chega na favela, minha mãe, que só estudou até a quarta série, não sabe o que é.

Esse é outro motivo que me faz pensar que não existe um feminismo hegemônico. Mas até outras narrativas femininas ou o mulherismo africana não alcançam os lugares amplos para expandir a discussão. Partes do discurso ficam na teoria.

Há muitos paradoxos também. Se eu fosse numa festa hoje, encontraria meninas brigando por homem. Ao mesmo tempo que aquilo é negativo, sei que, depois, quem vai amparar essas meninas são as amigas delas. Estamos conectadas para além dessas construções das teorias. O que construímos, na verdade, são laços fraternais, de cuidado. E eles são tão forte que os levamos para instituições, como os ambientes de trabalho.

As mulheres na liderança têm esse cuidado, o afeto às suas equipes. Até as domésticas têm uma rede de amparo, assim como as mulheres indígenas. A partir dessas redes, a gente cria projetos políticos e de reparação social. Mas elas funcionam primordialmente pela identificação com as vivências.

Outro exemplo: no ano passado, antes da pandemia, eu estava voltando do trabalho e passei por uma rua escura. Tinha uma moça, mulher branca, caminhando ali também. Eu fui andar mais perto dela para a gente ficar juntas, buscando segurança. Isso passou só na minha cabeça. Ela correu desesperadamente de mim. Foi um laço temporário que criei na tentativa de achar uma conexão, mas ela não existia, não se concretizou.”

Giovanna Heliodoro, historiadora, comunicadora e produtora de conteúdo digital em @transpreta

Nossas uniões vêm de muito antes

“Tivemos vários momentos na história do Brasil em que os laços entre mulheres tiveram muita importância. No período colonial, um fenômeno que irmanava mulheres de raça e condição diferentes era o momento do parto.

Até meados do século 19, não tínhamos obstetras no Brasil e as mulheres eram acudidas umas pelas outras. Elas vinham com imagens milagrosas, faziam pressão sobre o ventre da grávida. O parto foi um ritual coletivo no passado. Há inúmeros exemplos disso que encontramos em documentação.

Depois, essas mulheres de diferentes origens se uniram novamente pela abolição da escravatura. A gente está acostumada a achar que o movimento pelo fim da escravidão foi só de homens, mas elas participaram ativamente. Algumas são artistas, como Chiquinha Gonzaga, que tocou piano para levantar a verba para libertar escravos.

No Ceará teve um grupo interessante, o Clube do Cupim. Leonor Porto, uma mulher simples, costureira, foi presidente. Ela era muito ativa, escrevia artigos pelo fim da escravidão. Leonor se juntou a uma mulher rica, de influência social, Inês Sabino, que estudou na Inglaterra e, ao voltar para o Brasil, se tornou discípula de um grande intelectual, o Tobias Barreto.

A questão da escravidão junta artistas, mulheres de todas as classes e credos, que se engajam na luta. As próprias escravas escrevem para a princesa Isabel para que seus filhos sejam livres. E ainda tem uma autora negra muito importante, que é a Maria Firmina dos Reis. Ela escreveu o primeiro romance brasileiro, publicado num revista maranhense – então uma região de gente muito letrada. Chama A Escrava e conta a história de uma prisioneira que fugia.

Outro momento que merece ser mencionado é o da luta pelo voto feminino. A baiana Leolinda Daltro, fundou o Partido Republicano Feminino, na tentativa de levar ao Congresso um debate sobre o sufrágio feminino.

Ela era uma pessoa com muitas ideias à frente de seu tempo. Queria, por exemplo, incorporar os indígenas brasileiros à sociedade por meio da educação. Percorreu o interior do Brasil promovendo alfabetização. Leolinda era considerada uma mulher do diabo, porque intimidava as pessoas nos pequenos vilarejos. Mas ela alcançou as fronteiras do Goiás e do Pará.

Ela se une à poetisa Gilka Machado, simbolista, uma das primeiras a discutir os desejos femininos em seus versos. Além delas, tinha a famosa Bertha Lutz, que, na juventude, estudou em Londres e Paris.

Bertha chega ao Brasil em uma condição de superioridade intelectual, mas ela se junta à Maria Lacerda de Moura, professora, com origem em uma modesta família mineira. Só que ela tem outra preocupação com o voto, ela quer o direito como ferramenta para diminuir o sofrimento da população feminina.

Maria tem uma enorme agenda em torno da educação do povo brasileiro, quer resgatá-lo da exclusão no processo político ao educar. A Bertha circulava nos meios burgueses e é por isso que ela consegue uma penetração política tão bem-sucedida.

“No Brasil, são muitos os casos de mulheres com rostos e proveniências diversas que se juntam em torno de uma agenda”

Maria vira anarquista, vai morar na Colônia Anarquista de Guararema, próxima de São Paulo. Ela enfrenta a Igreja, que acusava de fascismo. Em 1924, Maria defende o amor plural, ou seja, ela era uma mulher muito moderna e livre.

Durante a ditadura, vamos ter dois grupos muitos diferentes em atuação. Tem as jovens que vão integrar a guerrilha, como a Maria Paula Araújo, a Helenira Resende, a Criméia de Almeida, que pegam em armas, se ligam ao PCdoB, lutam por liberdade democrática e participam do movimento de anistia. E tem um lado B do disco, as mulheres ligadas à Igreja, que vão fundar, em 1964, a Campanha da Mulher pela Democracia. São mulheres de espectros muito diferentes, como a Amélia Bastos, Lúcia Jobim, Iací Azevedo.

Em 1988, estávamos fazendo uma nova Constituição para o Brasil e a Jacqueline Pitanguy, que é uma feminista da segunda onda, leva ao Congresso uma lista de exigências feitas por várias mulheres de diferentes partidos políticos. Isso é genial, porque não se repetiu depois.

O que ela queria, junto com a bancada formada, era encaminhar pautas que servissem para a mulher no âmbito profissional e pessoal. É um sucesso! Essas proposta passam. São coisas como a ampliação da licença-maternidade, introdução da licença-paternidade, reconhecimento do direto da mulher ser chefe de família, direito das mulheres de registrarem em seu nome títulos de propriedade de terra, proporcionando liberdade e autonomia para as mulheres do campo.

São muitos casos de mulheres com rostos e proveniências diversas que se juntam em torno de uma agenda. Hoje, o brasileiro é mais consumidor do que cidadão. Vemos uma acentuação do individualismo.

As mulheres, impulsionadas, nos anos 1980 e 1990, pelo acesso maior aos estudos, ganham liberdade, acumulam mais dinheiro. E o investimento pessoal se torna a prioridade, seguindo uma tendência no resto do mundo. Cresce o consumo, o foco no corpo.

É uma transformação de mentalidade que hoje conseguimos avaliar melhor porque chegamos à crise da Covid-19, então paramos para ver o que deve ser mantido ou não, para refletir. O que eu espero é que a jovem geração de mulheres queira participar da vida política e a gente consiga mudar as coisas através das instituições democráticas.”

Mary Del Priore, historiadora e autora de Sobreviventes e Guerreiras (Planeta)

Leia as matérias do nosso especial de março:

Neste mês de março, celebremos as mulheres

Depoimentos de leitoras e celebridades sobre ser mulher

Feministas de várias gerações contam como renovam as forças para lutar

Jovens revelam as dificuldade de continuar lutas de antepassados em uma nova realidade

Mulheres que ergueram outras mulheres na carreira

Os homens precisam escutar mulheres, ler mulheres, assistir filmes de mulheres – e apoiá-las

Silvia Federici: “Vejo uma oportunidade de mudar a situação das mulheres”

Como conviver com a endometriose

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Rebeca Andrade quer se tornar terapeuta depois da ginástica olímpica

Rebeca Andrade quer se tornar terapeuta depois da ginástica olímpica 12 posições sexuais possíveis para inovar na transa

12 posições sexuais possíveis para inovar na transa Banheiro pequeno: 8 truques certeiros e eficazes para ampliar o espaço

Banheiro pequeno: 8 truques certeiros e eficazes para ampliar o espaço Conheça a trajetória de Kizzy Terra, uma das maiores cientistas de dados do Brasil

Conheça a trajetória de Kizzy Terra, uma das maiores cientistas de dados do Brasil Fim do amor: 9 sinais de que você está se ‘desapaixonando’ por alguém

Fim do amor: 9 sinais de que você está se ‘desapaixonando’ por alguém