“Depois do estupro, vivi um trauma para abortar”

Mesmo quando prevista por lei, a interrupção da gravidez enfrenta obstáculos. O cenário de saúde pública escancara práticas violentas contra as vítimas

Ana (nome fictício para preservar sua identidade) estava numa parada de ônibus em Fortaleza, em uma noite de domingo, após sair da igreja, quando um homem a atacou e estuprou. Ao chegar em casa, não contou nada para os pais. Até então, era virgem. “Será que eles vão acreditar em mim?”, pensava a filha única de uma família religiosa. Ana tinha 16 anos, mas aparentava 13. Quando finalmente pediu ajuda, os responsáveis acompanharam-na à delegacia, e o delegado perguntou se, na verdade, ela não teria perdido a virgindade “com algum namoradinho”. Ao fazer os exames médicos nas semanas seguintes, Ana descobriu que tinha engravidado. Começou, então, sua odisseia em busca de um hospital que realizasse o aborto legal, previsto por lei em caso de estupro no Brasil. Chegou à à 16ª semana de gravidez sem encontrar médicos que a atendessem. Dois deles alegaram objeção de consciência. O aborto só foi realizado quando ela e a mãe recorreram a uma advogada, que acompanhou-as a uma clínica, onde um médico prescreveu um fármaco abortivo. Ana sentou em uma das cadeiras do setor de obstetrícia, esperando a substância fazer efeito, enquanto ouvia o choro de bebês recém-nascidos e felicitações a mães recém-paridas. “Vivi um trauma particular no meio de gente feliz”, conta. Em nenhum momento, ela recebeu atendimento psicológico, algo também assegurado pela lei para quem tem direito ao aborto legal.

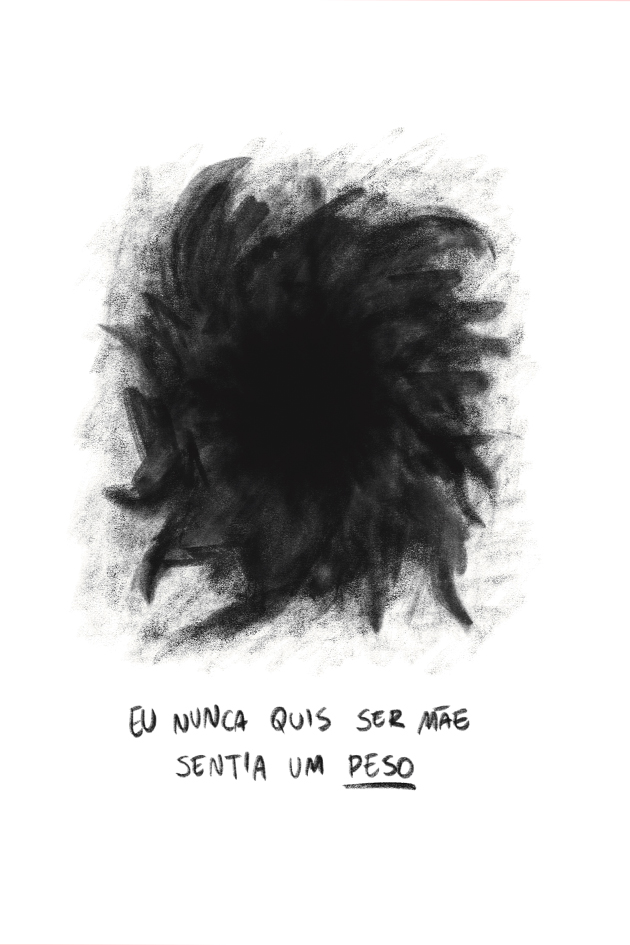

Na mesma capital cearense, mas em uma realidade quase paralela, Sara (nome fictício), de 19 anos, engravidou do namorado. “Eu nunca quis ser mãe.

Muito menos naquela época, morando com meus pais super religiosos e ganhando R$ 400 no estágio”, diz ela, hoje, aos 32 anos. “Quando vi o resultado do teste, já sabia que não queria.” Apesar de ter tomado a decisão de forma rápida, ela conta que viveu “o inferno na Terra” até descobrir como poderia realizar o procedimento. “Contei com a ajuda de três amigas e uma delas indicou uma clínica onde paguei R$ 2.000 para que um médico fizesse a curetagem”, lembra. Sara foi “super bem atendida” durante todo o procedimento, realizado em uma área nobre de Fortaleza, numa clínica “limpa e impecável”.

Apesar das histórias diferentes, Ana e Sara concordam, sem hesitar, que o aborto é uma questão de saúde pública. “Ninguém quer passar por isso,

mas as mulheres abortam. E todo mundo deveria ter acesso a ele com a mesma facilidade que eu tive, independentemente de ter dinheiro ou

não”, diz Sara. Ambas relatam os sentimentos em comum entre quem viveu essa experiência: primeiro, o peso da situação. Depois, o alívio de

ver-se livre de uma gravidez indesejada. “Eu só queria acabar com aquilo, me sentia doente”, lembra Ana.

Histórico recente

No Brasil, o aborto é legalizado desde 1940 quando a gravidez é decorrente de estupro ou quando há risco de vida para a gestante. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) incluiu os fetos com anencefalia como possibilidade de interrupção legal da gestação. Quem aborta fora dessas condições pode pegar de um a três anos de prisão. “Um tempo depois, soube que o médico que me atendeu foi preso, porque alguém o denunciou”, conta Sara.

Na prática, mesmo as mulheres que têm direito ao procedimento enfrentam diversos entraves para ter acesso a ele. “A lei do aborto legal não é eficaz, porque não há uma estrutura jurídica e de serviços de saúde no Brasil que suporte a demanda de casos. As mulheres sequer têm amparo da Justiça para acessar esse direito. O caso da menina de Santa Catarina é só um exemplo disso”, diz Alyne Aguiar, advogada criminalista e membro do Mapa do Acolhimento, que conecta vítimas de violência sexual a uma rede de terapeutas e advogadas dispostas a ajudá-las. Alyne se refere ao caso da criança de 11 anos que engravidou após estupro e foi impedida, inicialmente, pela Promotoria de Santa Catarina e pela juíza Joana Ribeiro Zimmer de realizar o aborto legal. “Você suportaria ficar mais um pouquinho [grávida]?”, perguntou a juíza numa audiência pública com a menina.

No Brasil, existem 62 serviços de referência para interrupção da gravidez prevista em lei, de acordo com mapeamento feito em 2021 por Marina Jacobs, doutora em saúde coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina, e 60% das mulheres em idade fértil vivem em cidades onde o procedimento não é ofertado. “São realizados cerca de 2.000 atendimentos em um país que registra 20.000 estupros de vulnerável por ano, considerando o número de meninas menores de 14 anos que viram mães anualmente. Ou seja, não damos conta nem de 10% dos casos, porque

muitos sequer são denunciados”, afirma Helena Paro, ginecologista e obstetra do Núcleo de Atenção Integral a Vítimas de Agressão Sexual do Hospital das Clínicas de Uberlândia. Os dados citados por ela são do Ministério da Saúde.

Criado em 2017, o centro de referência de Uberlândia atende uma população de 700 mil pessoas e realiza cerca de 30 abortos legais por ano. “São mulheres de todas as classes sociais”, garante Helena. “Até o ano passado, a maioria das pessoas atendidas era de crianças e adolescentes. Este ano, aumentou o número de mulheres vítimas de desconhecidos ou que foram drogadas em festas”, acrescenta. Segundo a médica, o serviço de saúde realizou, até julho deste ano, a mesma quantidade de procedimentos de todo 2021. Ou seja, se essa média continuar, será realizado o dobro de abortos legais do que no ano passado, um reflexo do aumento da violência contra a mulher. O Brasil registra pelo menos sete estupros por hora, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e mais de 70% das vítimas são menores de 14 anos.

Repressão crescente

Helena diz que se o Brasil seguisse a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda que o atendimento de aborto seja incluído

em iniciativas na atenção primária à saúde, o país “poderia dar conta” de 90% do casos de gravidez decorrentes de violações sexuais. A médica conta que já recebeu processos e sofreu ameaças — inclusive de colegas — por exercer seu ofício e falar abertamente sobre ele.

Ela e outros profissionais da Justiça e da Saúde ouvidos por CLAUDIA relataram um aumento de ataques e manifestações contrárias a quem defende e realiza o aborto legal nos últimos anos e falam em uma “tentativa de criminalizar” seu trabalho. “Isso é feito em nome de uma suposta pauta pró-vida, que é totalmente incoerente, porque o parto realizado em uma criança de 11 anos, por exemplo, tem oito vezes mais risco de morte do que em uma mulher adulta”, explica Jamile Martins, médica coordenadora do Serviço de Atenção Integral às Mulheres em Situação de Violência Sexual no Hospital da Mulher, em Salvador, também criado em 2017. Ele funciona todos os dias do ano, durante 24 horas, sempre com ginecologistas de plantão.

Jamile teme que a repercussão negativa sobre os casos de estupro que ganham relevância nacional afaste ainda mais as mulheres das informações e do direito à interrupção legal da gravidez. Ela menciona a história da atriz Klara Castanho, de 21 anos, que revelou em julho que engravidou em decorrência de um estupro e decidiu ter a criança e colocá-la em adoção. Enfermeiras do hospital onde a jovem foi atendida vazaram informações privadas para colunistas de fofoca, e a atriz recebeu uma enxurrada de críticas e ataques nas redes sociais. “As mulheres ficam intimidadas pela quebra de sigilo de dados e não procuram serviços de saúde que servem, justamente, para evitar a mortalidade delas. A maioria das pessoas realiza o aborto sem assistência médica, de forma clandestina”, comenta a profissional, que já atendeu pacientes que, por não conseguirem lidar com a gestação indesejada, atentaram contra a própria vida.

O aborto inseguro (ou seja, ilegal), é a quarta causa de mortalidade materna no Brasil, de acordo com dados da OMS e do Ministério da Saúde, e mulheres negras morrem três vezes mais que as brancas em decorrência dele. “Por isso, quando defendemos a descriminalização e a legalização do

aborto, estamos defendendo igualdade racial e econômica. É a defesa de um mundo de justiça social”, argumenta Denise Mascarenha, coordenadora geral do grupo Católicas pelo Direito de Decidir, movimento presente em 12 países. Denise destaca que as taxas de mortalidade são menores nos países que legalizaram a prática, como Uruguai, Argentina e, no início deste ano, a Colômbia. Na contramão da tendência, a Suprema Corte dos EUA derrubou a sentença que garantia o aborto legal em junho. Segundo o Guia de Aborto Seguro da OMS, atualizado em março, nos países onde o aborto é legal, a taxa de procedimentos inseguros é de 10%, já naqueles que o proíbem, o índice sobre para 25%. “Por isso é absurda a ideia de que, no caso da legalização do aborto, teremos filas nas portas das clínicas hospitais”, afirma a médica Jamile Martins. “Falar de aborto não aumenta a procura pelo procedimento. Falar de aborto serve para informar mulheres de seus direitos e salvar suas vidas.”