Por que civilizações antigas não reconheciam a cor azul?

Pesquisadores tentam desvendar o mistério em torno da ausência total de referências ao azul em textos sagrados gregos, hindus, islandeses, judaicos ou islâmicos

Há algum tempo pesquisadores começaram a seguir pistas que levavam a crer que o ser humano até pouco tempo atrás não reconhecia a cor azul.

O linguista Guy Deutscher dedicou anos de pesquisa sobre a maneira como a linguagem afeta diretamente nosso modo de ver o mundo. Durante seu estudo um tema específico chamou a atenção do linguista: a ausência de referências à cor azul nos textos de diversas civilizações antigas.

O primeiro intelectual a notar essa curiosidade foi o britânico William Ewart Gladstone (1809-1898). Grande apaixonado pela obra do poeta Homero, ele notou que seus relatos “A Ilíada” e “A Odisseia” não incluíam referências a tons de azul.

Gladstone assinalou as cores mencionadas em cada texto de Homero. Descobriu que, enquanto o branco era mencionado cem vezes e o preto, quase 200, as outras cores não tinham tanto destaque. O vermelho era citado menos de 15 vezes e o verde e o amarelo, menos de dez.

Após estender sua pesquisa a outros escritos antigos gregos e notar a ausência total de referências ao azul, ele concluiu que a civilização grega não tinha à época um senso de cor desenvolvido e vivia em um mundo preto e branco, com algumas pinceladas de vermelho e de brilhos metálicos. “Eles entendiam o azul com a mente, mas não com a alma”, afirma o pesquisador.

Inspirado pela pesquisa de Gladstone, o filósofo e linguista alemão Lazarus Geiger se perguntou se o fenômeno se repetia em outras culturas. E a resposta foi surpreendente: no Alcorão, em antigas histórias chinesas, em versões antigas da Bíblia em hebraico, nas sagas islandesas e até nas escrituras hindus, as Vedas.

“Esses hinos de mais de dez mil linhas estão cheios de descrições do céu. Quase nenhum tema é tratado com tanta frequência. O sol e o início da madrugada, o dia e a noite, as nuvens e os relâmpagos, o ar e o éter, tudo isso é contado”, afirma Geiger. “Mas uma coisa que ninguém poderia sabia por meio dessas canções é que o céu é azul.”

Geiger também notou que houve uma sequência comum para o surgimento da descrição de cores nas línguas antigas. Primeiro, aparecem as palavras para preto e branco ou escuro e claro – do dia e a noite -; logo, vem o vermelho – do sangue -; depois, é a vez do amarelo e do verde e, só ao final, surge o azul.

O psicólogo Jules Davidoff, diretor do Centro para Cognição, Computação e Cultura da Universidade de Londres, dedica-se à neuropsicologia cognitiva e a investigar a forma como reconhecemos objetos, cores e nomes. Ele fez experimentos com uma tribo da Namíbia, na África, cuja linguagem não tem uma palavra para o azul, mas possui várias para diferentes tipos de verde.

O teste consistia em mostrar a integrantes da tribo 11 quadrados verdes e um azul. Os participantes não puderam achar qual era diferente, mas, se em vez de azul, o quadrado fosse de um tom de verde levemente diferente e dificilmente notado pela maioria das pessoas, ele era destacado imediatamente.

Para comprovar a hipótese de que sem a palavra para a cor, ela passa despercebida no meio de outras já conhecidas, os pesquisadores fizeram um segundo teste, mas agora com europeus. Eles foram convidados a discernir entre os vários tons de verde.

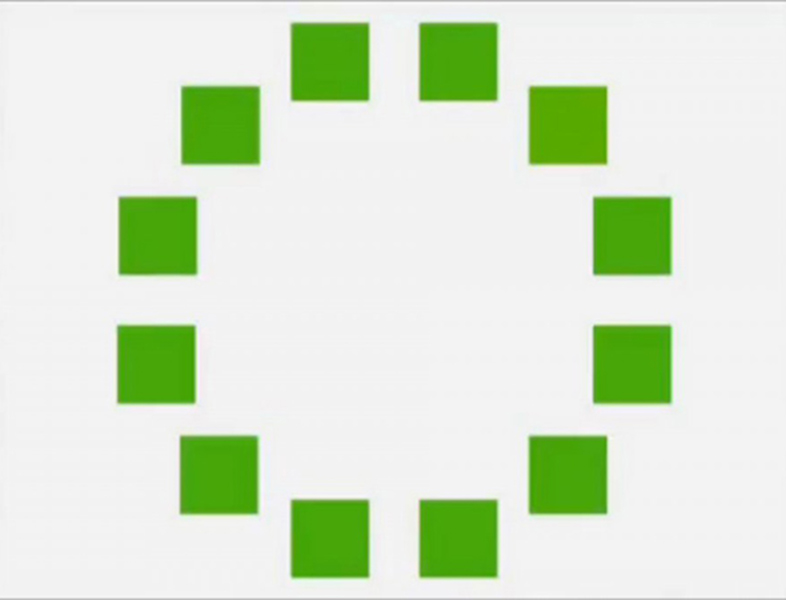

Os pesquisadores usaram a imagem abaixo e perguntaram para os participantes qual era o quadrado de tom diferente.

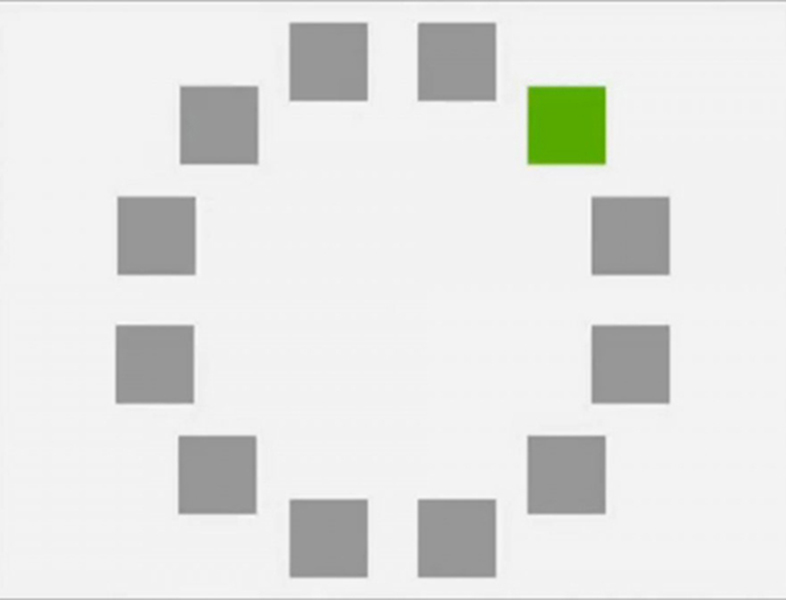

Confira a resposta correta:

Enquanto os europeus não conseguiam diferenciar os tons de verde na imagem, as pessoas da tribo da Namíbia acertaram em todas as vezes.

Os estudos revelaram que nossos antepassados enxergavam as mesmas coisas que nós, porém, sob uma percepção diferente. Nosso cérebro só é capaz de perceber se houver uma base, neste caso a linguagem, para informar concretamente a qualidade das coisas. Isto indica que estes povos não usariam a denominação para o azul porque a cor não estava presente no seu cotidiano.

Na verdade, poucas coisas na natureza são azuis: uma ou outra flor de orquídea, as asas de algumas borboleta, as plumas de certas aves, a safira e a pedra luz.

Em seus estudos, Deutscher recorreu à filha, Alma, que estava aprendendo a falar na época. Como qualquer outro pai, ele brincava com ela e a ensinava o nome de diferentes cores. Ele decidiu então usá-la como cobaia em um experimento para entender como as civilizações antigas, especialmente as que viviam no Mar Mediterrâneo, não deram um nome para a cor do céu.

Ele ensinou a Alma todas as cores, inclusive azul, mas fez com que ninguém lhe dissesse de que cor era o céu. “Quando tive certeza de que sabia usar a palavra ‘azul’ para os objetos, sai com elas em dias de céu azul e perguntei qual era sua cor.” Por muito tempo, Alma não respondeu. “Ela respondia imediatamente a tudo mais, mas, com o céu, olhava e parecia não entender do que eu estava falando”, conta Deutscher. “Certa vez, quando já estava muito segura e confortável com todas as cores, ela me respondeu, dizendo primeiro ‘branco’. Foi só depois de muito tempo e após ver cartões-postais em que o céu aparecia azul que usou essa cor para descrevê-lo. Alma nem sequer estava na mesma situação dos povos antigos: ela conhecia a palavra azul e, no entanto, não a usou para o céu. Compreendi que não é uma necessidade de primeira ordem dar um nome para a cor do céu. Não se trata de um objeto.”

Para ele, conforme as sociedades avançam tecnologicamente, mais se desenvolve a gama de nomes para cores. “Com uma maior capacidade de manipulá-las e com a disponibilidade de novos pigmentos, surge a necessidade de uma terminologia mais refinada”, afirma Deutscher.

SEGUIR

SEGUIR

SEGUINDO

SEGUINDO

Horóscopo de outubro: recomeços e decisões importantes para todos os signos

Horóscopo de outubro: recomeços e decisões importantes para todos os signos 8 kits de shampoo e condicionador que desmaiam o cabelo em casa

8 kits de shampoo e condicionador que desmaiam o cabelo em casa 18 anos de prisão: o que a sentença de Cris Pereira revela sobre estupro de vulnerável

18 anos de prisão: o que a sentença de Cris Pereira revela sobre estupro de vulnerável Unhas rosa e branco: 5 nail arts modernas e delicadas

Unhas rosa e branco: 5 nail arts modernas e delicadas 12 posições sexuais possíveis para inovar na transa

12 posições sexuais possíveis para inovar na transa